Premier ensemble d’Habitations à Bon Marché de Montpellier, la rue Yvan, située près de l’avenue de Lodève et d’un ancien octroi, c’est-à-dire aux marges de la ville du XIXe siècle, constitue une œuvre remarquable dans l’histoire de l’architecture montpelliéraine. Cette succession de petites maisons aux couleurs agréables et aux détails particulièrement raffinés, construites à partir de l’année 1900, représente la première manifestation locale d’une politique de logements sociaux.

Les Habitations à Bon Marché, un contexte national

Ce mouvement de création des Habitations à Bon Marché (HBM) s’inscrit dans une politique nationale ambitieuse. Initiée sous le Second Empire (1852-1870), cette initiative visait à résoudre la crise du logement qui touchait les classes populaires urbaines. La Troisième République (1870-1940) a ensuite repris et amplifié ce programme, consciente des enjeux sanitaires et sociaux majeurs.

L’habitat populaire de l’époque était souvent caractérisé par des conditions déplorables : surpeuplement, absence d’hygiène, manque de lumière et d’aération. Ces logements insalubres, communément appelés “taudis”, favorisaient la propagation de maladies comme la tuberculose et contribuaient à une mortalité élevée dans les quartiers ouvriers.

Face à ces défis, les autorités ont développé une approche globale combinant plusieurs aspects : réglementation stricte des nouvelles constructions, programmes de rénovation urbaine, et surtout, création d’habitations salubres et abordables. Cette politique s’appuyait sur des études hygiénistes détaillées et sur les nouveaux principes d’urbanisme de l’époque, marquant ainsi une évolution majeure dans la conception du logement social en France.

Cette volonté gouvernementale trouve rapidement un écho favorable auprès des grandes villes françaises, qui voient dans ces initiatives une solution concrète aux problèmes de logement urbain. Ainsi, dès le milieu des années 1880, plusieurs métropoles comme Marseille, Bordeaux, Lyon, Rouen, Lille, Rennes ou même Nîmes se montrent particulièrement proactives. Elles mettent en place des systèmes de financement innovants, combinant des fonds municipaux, des emprunts publics et des contributions privées, permettant la réalisation de ce type de construction.

Ces diverses initiatives locales, bien que prometteuses, rencontrent initialement des difficultés de mise en œuvre, principalement liées aux contraintes financières. Cependant, elles trouvent un nouvel élan décisif en 1894, avec l’adoption de la loi Sigfried. Cette législation marque un tournant majeur en autorisant les Caisses d’Épargne à consacrer une partie des capitaux qui leur sont confiés au financement des habitations à bon marché. Ce soutien financier institutionnel permet d’amplifier considérablement le mouvement et de multiplier les projets de construction à travers le pays.

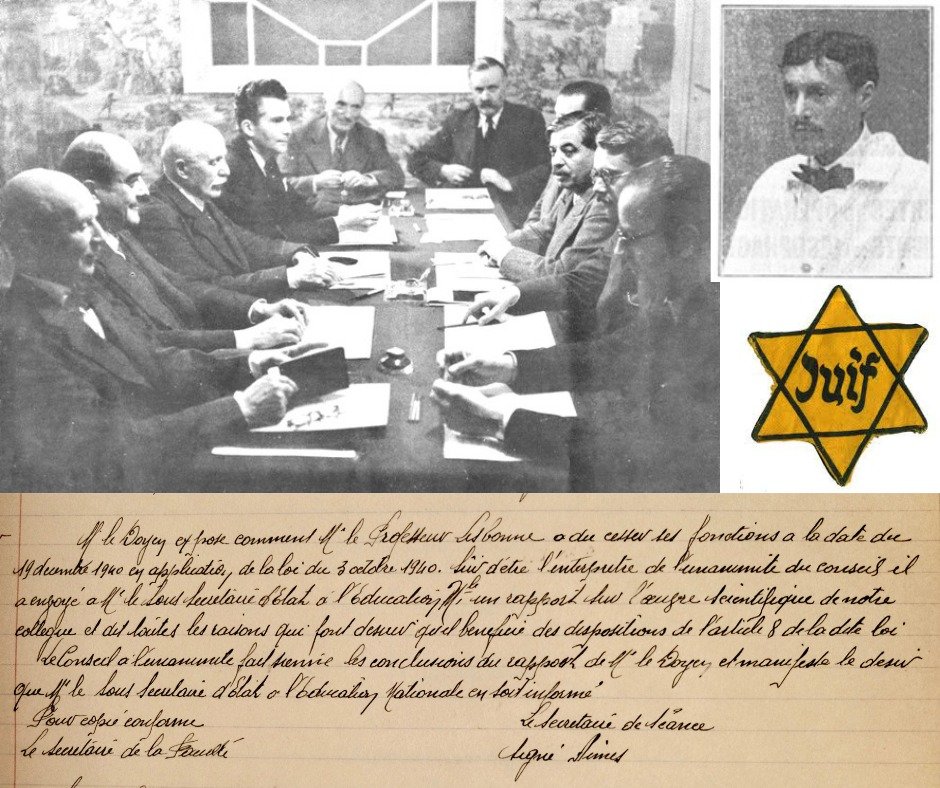

Edmond Leenhardt, protestant, à l’origine du premier projet d’HBM

La ville de Montpellier, contrairement à d’autres grandes villes françaises, fait preuve d’une certaine réticence face au mouvement des HBM. Cette hésitation s’explique en partie par des considérations budgétaires et une vision conservatrice de l’urbanisme. Les différentes administrations municipales qui se succèdent entre 1890 et 1900 préfèrent déléguer cette responsabilité sociale à l’initiative privée.

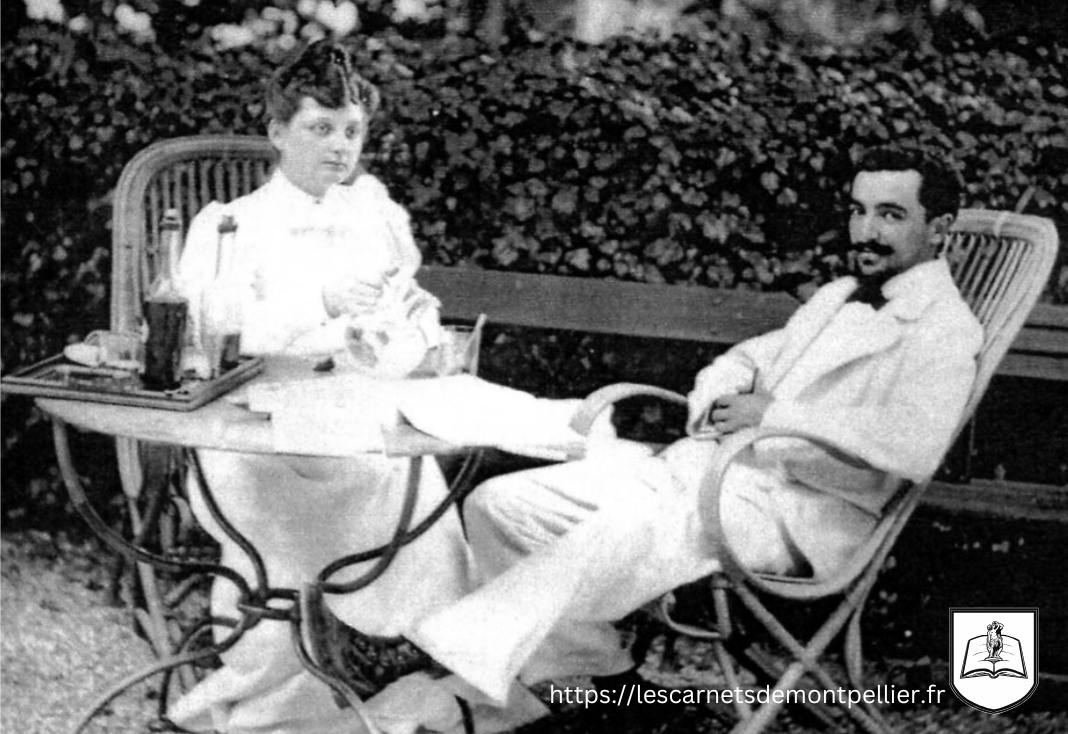

C’est dans ce contexte qu’émerge la figure d’Edmond Leenhardt, jeune architecte issu d’une famille protestante influente de Montpellier. Son parcours professionnel est particulièrement remarquable : formé à Paris dans les années 1890, il y côtoie les plus grands noms de l’architecture française et s’imprègne des nouvelles tendances urbanistiques. Durant son séjour parisien, il est particulièrement marqué par les réalisations des HBM de la capitale, notamment celles du 13e arrondissement.

Son éthique protestante, caractérisée par des valeurs de responsabilité sociale et de progrès, trouve un écho naturel dans la philosophie des HBM. Cette convergence entre ses convictions personnelles et les principes du logement social le pousse à devenir un fervent défenseur de ce mouvement. À seulement trente ans, il décide de prendre l’initiative là où la municipalité hésite, faisant preuve d’un engagement social précoce qui marquera toute sa carrière.

De retour à Montpellier vers 1897, il constate rapidement l’échec local de ce mouvement et, fort de son expérience, veut montrer la voie. Ainsi, dès 1900, il n’hésite pas à investir ses propres économies et celles, plus importantes, de son épouse, Mme Pauline Tissié-Sarrus, dans la création à Montpellier de cette société à vocation sociale.

La mise en oeuvre de la rue Yvan

Le 5 mai 1900, Edmond Leenhardt pose les bases de l’opération en achetant à Pierre Brunel une parcelle de terrain sur l’avenue de Lodève, près de l’ancien octroi et du réservoir. Cette étroite bande de terre descend jusqu’au ruisseau des Vaches et présente un dénivelé important, la rendant peu propice à la construction d’immeubles bourgeois. Ces contraintes permettent une acquisition à prix avantageux, offrant ainsi à l’architecte la possibilité d’envisager un programme de maisons à moindre coût.

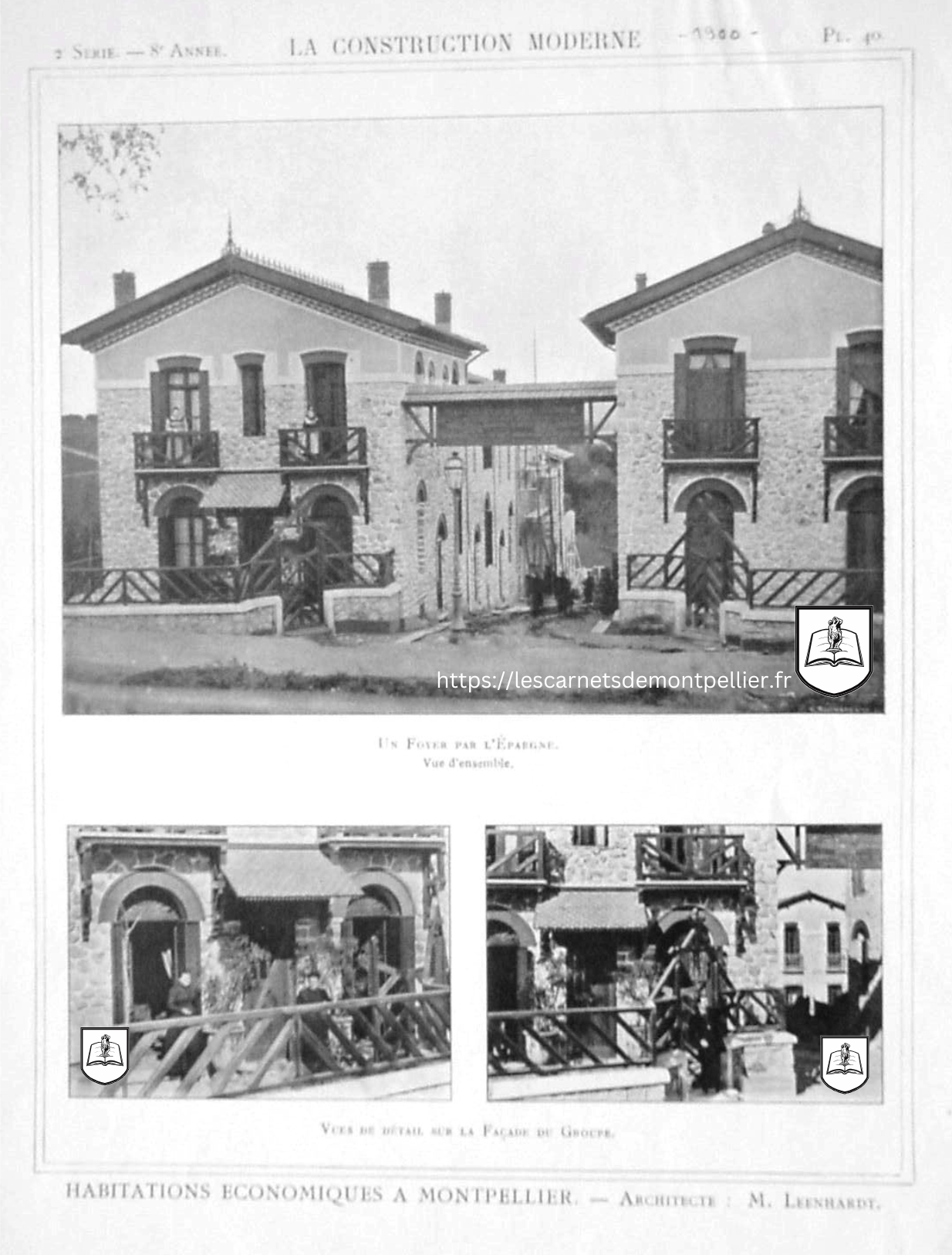

Il conçoit rapidement les plans de sa cité d’H.B.M. en exploitant au mieux la pente du terrain. Des maisons identiques sont disposées de part et d’autre d’une rue. Seules les deux maisons donnant sur l’avenue de Lodève, nommées « Les Fauvettes », se distinguent par une ornementation plus élaborée.

La construction débute en 1900, confiée à l’entrepreneur en maçonnerie Joseph Crouzet. Les petites maisons sont proposées à des locataires qui, grâce au mécanisme financier mis en place, peuvent devenir propriétaires de leur habitation à moyen terme via un système de loyer-crédit. Edmond Leenhardt prouve ainsi qu’une société privée peut égaler les résultats des institutions publiques et qu’il est possible de réaliser un habitat populaire de qualité sans recourir au crédit d’État — à condition, toutefois, de disposer d’un capital initial.

Pour donner une nouvelle dimension à son entreprise et étendre la construction de logements ouvriers à l’ensemble de la ville, il fonde, le 26 septembre 1904, la Société Anonyme des Constructions Ouvrières « Un foyer par l’épargne ». De nombreux amis et parents, convaincus du caractère progressiste et de la viabilité de son action, se joignent à lui.

Cette société avait « pour objet exclusif de procurer l’acquisition d’habitations salubres et à bon marché à des personnes qui ne sont pas encore propriétaires, de mettre en location des habitations de cette nature, ou d’améliorer les habitations existantes. Elle pouvait, à cet effet, acquérir, construire, aliéner, prendre et donner en location ».

Ses opérations se concentraient sur Montpellier et ses environs. La société a ainsi mené à bien la construction de la rue Yvan, un programme immobilier à Fabrègues, et un immeuble sur la place Chaptal à Montpellier.

Une architecture de qualité pour la rue Yvan

Source : Fabrice Bertrand

Au-delà de leur dimension sociale et moderne, ces ensembles architecturaux possèdent une remarquable valeur architecturale qui mérite d’être soulignée. L’attention portée aux détails et à la fonctionnalité en fait un exemple remarquable d’architecture sociale du début du XXe siècle.

Chaque maison, construite avec soin, comprend deux étages édifiés sur une cave qui offre un espace de stockage précieux. L’agencement intérieur, pensé pour optimiser l’espace et le confort des habitants, s’articule intelligemment autour d’un escalier central et d’un couloir qui dessert l’ensemble des pièces.

Le premier niveau a été conçu pour la vie familiale quotidienne. Il accueille un salon lumineux et une salle à manger spacieuse, tous deux donnant sur la rue, permettant ainsi de profiter de la lumière naturelle. La cuisine, stratégiquement orientée vers le jardin, facilite la surveillance des enfants jouant à l’extérieur et permet un accès direct à un potager éventuel.

Le second étage est dédié aux espaces nuit, avec trois chambres confortables. Cette disposition permet une séparation claire entre les espaces de vie et de repos, contribuant au bien-être des occupants.

Les façades, véritables signatures architecturales, adoptent une composition symétrique élégante. Elles se distinguent par leurs portes d’entrée en plein cintre, un choix esthétique qui apporte une touche de noblesse à ces habitations modestes. Chaque porte est harmonieusement encadrée de part et d’autre par une travée de fenêtres, créant ainsi un rythme architectural plaisant et équilibré qui structure l’ensemble de la rue.

Les matériaux utilisés reflètent le style distinctif d’Edmond Leenhardt, témoignant d’une attention particulière aux détails et à l’esthétique. La façade se caractérise par une alternance soignée de moellons de pierre irréguliers, mis en valeur par des joints en creux au ciment qui créent un effet de relief saisissant. Les linteaux en brique apportent non seulement un contraste visuel mais aussi une solidité structurelle aux ouvertures.

Le couronnement des bâtiments est marqué par des bandeaux cimentés qui soulignent élégamment les différents niveaux. La toiture, quant à elle, se distingue par un large débord qui combine harmonieusement une génoise traditionnelle (succession de rangs de tuiles canal formant une corniche) et des chevrons apparents, offrant à la fois protection contre les intempéries et agrément esthétique.

L’architecte a enrichi les façades de plusieurs éléments décoratifs qui contribuent à leur charme : des balcons finement ouvragés permettant aux habitants de profiter de l’extérieur, des bandeaux filants qui structurent horizontalement les façades, et une polychromie réfléchie qui anime l’ensemble. Cette attention aux détails décoratifs démontre la volonté de Leenhardt de créer des logements sociaux dignes et esthétiquement plaisants.

L’innovation la plus remarquable de ce projet réside dans sa conception d’ensemble : chaque maison bénéficie de son propre jardin, une caractéristique révolutionnaire pour l’époque. Cette attribution systématique d’un espace vert privatif fait de la rue Yvan la première véritable cité-jardin de Montpellier dès 1900. Ces jardins offraient aux familles ouvrières non seulement un espace de détente et de loisir, mais aussi la possibilité de cultiver un potager, contribuant ainsi à leur autonomie alimentaire.

Pour aller plus loin, bibliographie et liens

“Edmond Leenhardt, architecte montpelliérain“, exposition réalisée en 2007 par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Patrimoine