Entrer dans le mois de janvier, c’est non seulement tourner la page du calendrier, mais c’est aussi renouer avec une tradition que nos aïeux pratiquaient bien avant l’apparition du fameux Père Noël : celle des étrennes. Aujourd’hui, ce mot tend à s’effacer au profit des cadeaux de Noël. Pourtant, si l’on remonte encore de quelques décennies, on voit que le Nouvel An occupait une place centrale dans l’échange de présents.

Jadis, le 1er janvier était le moment privilégié pour souhaiter la bonne année, afficher sa générosité envers les plus modestes, et offrir de petits présents aux enfants. Certains historiens considèrent même qu’il s’agit d’une survivance d’usages sacrés, lorsque l’on pensait que commencer l’année par un acte généreux ou un vœu sincère influençait favorablement le destin.

Le terme « étrennes » est dérivé du latin strena, qui peut se traduire par « présage favorable » ou « don de bon augure ». Dans la Rome antique déjà, ces offrandes de début d’année illustraient bien la vocation initiale de la coutume : souhaiter la prospérité et la santé à ses proches (et s’en attirer soi-même) en partageant fruits secs, miel et pièces de monnaie.

Dans cet article, nous vous invitons à plonger dans l’histoire de cette coutume, depuis son apparition dans la Rome antique jusqu’à son évolution en France, notamment sous l’Ancien Régime et au XIXe siècle à Montpellier. Des anecdotes d’archives, des récits royaux et des coutumes populaires éclairent la richesse d’une pratique qui, malgré de multiples tentatives d’interdiction, a su traverser les siècles pour arriver jusqu’à nous.

Les Étrennes chez les Romains : une tradition dans la nuit des temps

Offrir des figues, du miel et des douceurs

Lorsque nous évoquons les origines des étrennes, il est courant de remonter jusqu’à l’Empire romain. Les habitants de Rome, dès les premiers siècles de notre ère, avaient pour habitude d’échanger des figues, des fruits secs, du miel et d’autres douceurs au passage de la nouvelle année. Le but était de s’assurer la bienveillance des dieux et d’apporter prospérité et félicité à sa famille et à ses amis. Ainsi, cette tradition se dessinait déjà comme un geste symbolique et collectif : en partageant des nourritures sucrées, on partageait aussi la joie et l’amitié.

Les cadeaux en or et en argent pour l’empereur

Si les plus modestes s’offraient ces petites gourmandises, les citoyens les plus riches se devaient de témoigner leur loyauté au pouvoir en place. Ainsi, ils offraient à l’empereur ou à son représentant des présents plus onéreux, généralement en argent ou en or.

Sous le règne de Caligula (Ier siècle), cette pratique prit un tour très solennel. L’empereur, peu confiant envers ses trésoriers, recevait lui-même tous les cadeaux dans le vestibule de son palais impérial. Les sujets venaient individuellement déposer leurs offrandes, qui étaient ensuite entassées dans les coffres du trésor. Un tel rituel laissait peu de place à la discrétion : le souverain démontrait ainsi sa puissance, et le geste participait d’une forme de mise en scène politique.

Les tentatives d’interdiction sous Claude

À la suite de Caligula, l’empereur Claude crut bon de restreindre, voire de bannir la pratique des étrennes. Selon certains témoignages, il s’agissait de répondre à la grogne de certains riches contributeurs qui se plaignaient de la pression fiscale déguisée en « tradition ».

Pourtant, la population modeste refusa de s’y soumettre : pour elle, il ne s’agissait pas simplement de payer un tribut au pouvoir, mais bien de célébrer une coutume sacrée et festive. L’héritage des étrennes romaines est d’ailleurs si profondément inscrit dans l’inconscient collectif que, malgré l’avènement du christianisme, plusieurs conciles médiévaux – dont celui d’Auxerre en 587 – échouèrent à interdire cette pratique qu’ils jugeaient « trop païenne ».

Les Étrennes sous l’Ancien Régime : faste et interdictions royales

Quand l’année commençait à Pâques

Au Moyen Âge, le premier jour de l’année civile n’était pas encore le 1er janvier. Dans de nombreuses régions de France, on considérait Pâques comme le véritable début de l’année. Il fallut attendre 1564 pour que Charles IX, par l’édit de Roussillon, fixe officiellement le début de l’année au 1er janvier (voir notre article “L’histoire méconnue du Nouvel An). Cette décision eut un impact direct sur la célébration des étrennes, puisque cette date devint alors, aux yeux de tous, le moment propice pour s’échanger des présents.

Collection du Musée des Beaux Arts d’aven

Un regain d’importance sous les rois de France

Dans les cours royales, la pratique des étrennes prit rapidement une dimension luxueuse. Les monarques et les grands du royaume profitaient de la nouvelle année pour manifester leur opulence, tant par les dons qu’ils faisaient que par ceux qu’ils recevaient. Les riches citadins suivaient l’exemple, et même dans la population plus modeste, on conservait le principe du petit cadeau symbolique. Mais la véritable ostentation s’observait, sans surprise, au sommet de la hiérarchie.

L’exemple fastueux de Louis XIV

En 1686, lors d’une célébration restée fameuse, l’ambassade du royaume de Siam offrit à Louis XIV des tombereaux entiers de présents : tapis d’Orient, laques somptueuses, essences exotiques, coffrets en or ou en argent. Le Roi-Soleil, désireux de marquer la grandeur de son règne, redistribua une partie de ces trésors en guise d’étrennes à ses courtisans. Par ce geste, il renforçait davantage encore le lien de dépendance et de fidélité qui unissait la noblesse à la monarchie. Les chroniques de l’époque décrivent des processions de chariots chargés de cadeaux pénétrant dans les jardins de Versailles pour souligner la majesté du roi.

Source : Gallica

La fin des largesses : 1710 et les caisses vides

Cependant, toute cette magnificence avait un coût colossal. En 1710, l’État royal se trouva dans une situation financière critique. Les caisses étaient si vides que Louis XIV ordonna la fonte de toute l’argenterie royale et décréta l’interdiction d’offrir des étrennes coûteuses, aussi bien par les villes que par les particuliers. Seul le roi pouvait continuer à recevoir ces fameux présents, ce qui sonnait de façon plutôt ironique au regard de la réalité économique.

Cette politique ne parvint pas pour autant à abolir la coutume : dans la pratique, la générosité du Jour de l’An, à la fois sacrée et sociale, restait ancrée dans les mœurs, notamment dans les provinces.

L’interdiction révolutionnaire de 1793

La Révolution française s’efforça, elle aussi, de faire table rase d’un grand nombre de traditions qu’elle jugeait obsolètes ou liées à l’Ancien Régime. En 1793, un décret proscrivit les étrennes, considérées comme un vestige d’un monde aristocratique. Pourtant, dans les faits, beaucoup de familles continuèrent à les échanger en toute discrétion. Les gestes de solidarité et de petits présents du Nouvel An étaient trop enracinés dans la vie quotidienne pour disparaître d’un trait de plume.

La persistance des étrennes au XIXe siècle : Montpellier en fête

La coutume ressurgit sous le XIXe siècle

Avec la fin de la Terreur et l’installation du XIXe siècle, les étrennes revinrent sur le devant de la scène.

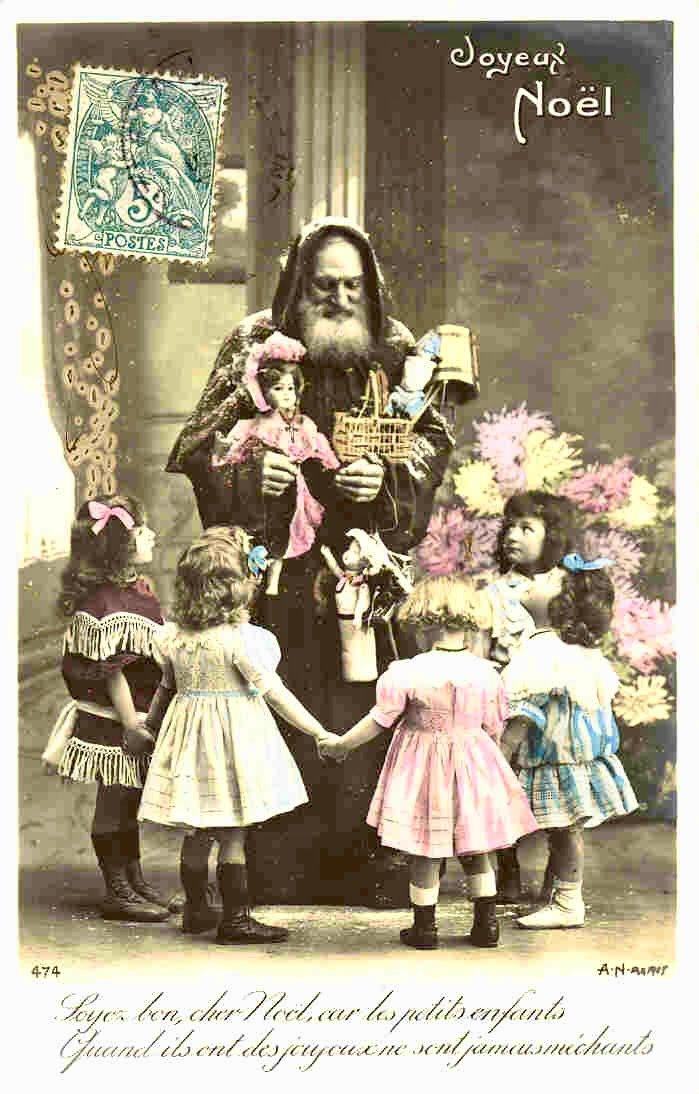

Collection Fabrice Bertrand

Dans certaines régions, comme en Languedoc et plus particulièrement à Montpellier, le premier jour de l’année voyait encore une activité débordante dans les rues. Les familles aisées, à cette occasion, allaient de salon en salon pour saluer leurs proches et leurs aînés. En retour, les enfants recevaient des sucreries, parfois quelques pièces de monnaie, et beaucoup de bons vœux.

« Beaucoup de monde, hier, dans nos rues. (…) La journée s’est écoulée joyeuse comme tous les premiers janvier au milieu des va et vient des garçons pâtissiers, des visiteurs, des visités absents, des bambins pleins la bouche et les poches de sucreries, et aussi des… employés de tous grades, de toutes espèces et de toute grandeur, employés de préfecture, de mairie, d’administration, etc, en redingotes, gibus et cravates noires.

Partout des souhaits de prospérité et de longue vie. Entre deux souhaiteurs de bonne année, signalons deux bons enfants de Savoie, qui se cognaient, hier à deux heures, place de la Comédie, devant près de cent cinquante spectateurs.»

Extrait du journal L’Éclair du 2 janvier 1882

Ces récits, publiés dans la presse locale, soulignent l’effervescence de cette journée si particulière, où la bonne humeur générale semblait régner… si l’on excepte parfois quelques rixes entre jeunes, comme celle évoquée place de la Comédie, causée par une querelle autour d’un sou.

Qui bene castigat bene amat. Nos savoyards connaissaient le proverbe et ils le mettaient en pratique avec une vigueur de muscles digne de lutteurs forains. Le motif des coups était un sou que l’un avait volé à l’autre; sur ce passe un gai compère, qui mit fin à la lutte en donnant deux sous au volé. Sauf ce léger incident, rien à signaler”

Extrait du journal L’Éclair du 2 janvier 1882

Au-delà de l’anecdote amusante, cela illustre l’ambiance populaire qui régnait dans la ville à l’occasion du Nouvel An.

Les étrennes associatives et caritatives

À Montpellier, on pratiquait également des formes d’étrennes collectives, via des associations ou des cercles catholiques d’ouvriers, qui profitaient du Jour de l’An pour organiser de véritables fêtes. Des arbre de Noël (parfois deux immenses sapins) garnis de jouets, de poupées et de confiseries trônaient dans la grande salle où se réunissaient des familles ouvrières. Des dames patronnesses se chargeaient de distribuer ces présents aux enfants, dans une atmosphère d’union sociale. Les journaux de l’époque, tels que L’Éclair, rapportent que la joie des petits était alors incomparable et que tout se terminait souvent par un chant collectif ou un office religieux.

Dimanche, une réunion nombreuse avait lieu au cercle catholique d’ouvriers. A une heure, les joyeux accords de la fanfare annonçaient la fête ouvrière et la grande salle se remplissait des sociétaires du cercle, de leurs femmes et de leurs enfants. Les membres du comité s’étaient rendus nombreux pour faire la distribution des étrennes que les dames patronnesses offraient aux enfants des ouvriers.

“Deux grands arbres de Noël, couverts de jouets et de bonbons, s’élevaient au fond de la salle et étaient réunis par une table couverte de boîtes, ménages, poupées, etc. M. Pégat, chargé par le comité de présenter ses voeux à cette nombreuses assistance, s’en acquittait avec talent et retraçait, aux applaudissements de tous, ce que la France chrétienne a fait d’excellents pour l’instruction des enfants et la grandeur de la patrie. Après un brillant morceau exécuté par la vaillante chorale, dont l’éloge n’est plus à faire, la distribution des étrennes s’effectuait avec ordre.”

Rien de plus joyeux, de plus animé et de plus vivant que cette troupe enfantine, accourant à l’appel des numéros qui étaient échus à chacun d’eux. Quel tableau saisissant de la véritable paix sociale, que celui de cette classe dirigeante chrétienne s’inclinant vers la classe ouvrière, pour lui faire partager ses joies du jour de l’an. A trois heures, la fête se terminait dans la chapelle par le chant du Magnificat et le Salut du Saint-Sacrement.”

Extrait du journal L’Éclair du 2 janvier 1884

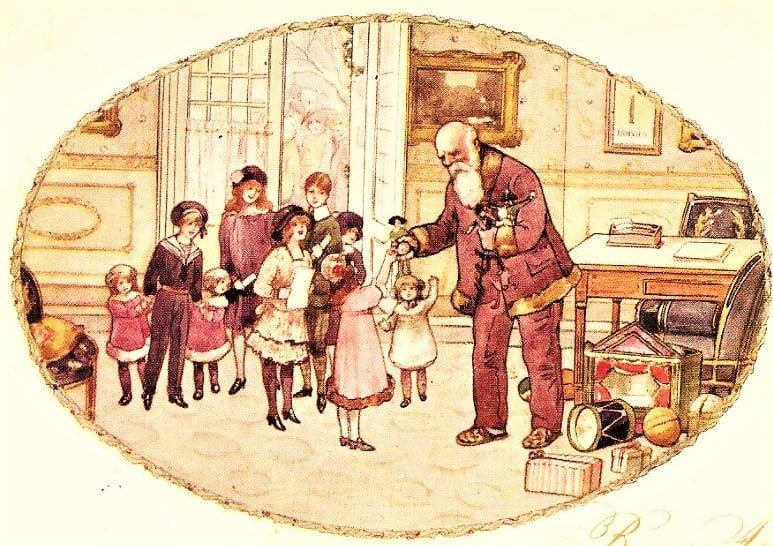

Des Étrennes à Noël : un passage progressif

Dessin de Victor Coindre publié dans l’Eclipse du 7 janvier 1877

Source : Wikipedia

L’importance des « petits sous » pour les enfants pauvres

Dans le Languedoc du XIXe siècle, de nombreux enfants défavorisés profitaient du Jour de l’An pour frapper aux portes des gens plus aisés. Ils réclamaient alors quelques précieuses pièces de monnaie, ou même des sucreries. Cette pratique, qui rappelle parfois le « trick or treat » des fêtes anglo-saxonnes, était une sorte de quête solidaire. Mais gare aux avares ! On raconte qu’en cas de refus, ces enfants n’hésitaient pas à lancer une invective à connotation scatologique à l’adresse du propriétaire : « Qu’ajets la fouiro touto l’annado » (que tu aies la diarrhée toute l’année). Une manière cocasse de dénoncer le manque de générosité.

Quand les lotos et cafés remplaçaient le salon

Le Nouvel An était aussi l’occasion pour les hommes de se retrouver au café ou d’organiser de grands lotos populaires. Les lots les plus prisés allaient de la dinde ou du poulet à des filets garnis, et, plus rarement, à des agneaux ou des porcs. Cette ambiance festive marquait ainsi le premier jour de l’année d’une note de convivialité. Entre la tradition des petits cadeaux, les réunions de familles, les distributions charitables et ces pratiques ludiques, on comprend combien la journée était chargée en rencontres et en joie partagée.

Collection Sylvie Prat, postée sur le groupe “Montpellier Histoire Patrimoine” le 5 janvier 2020

La survie de la coutume : calendriers et quête populaire

La lente substitution par Noël

Malgré leur popularité, les étrennes cédèrent peu à peu la place aux cadeaux de Noël. L’entre-deux-guerres (1918-1939) fut une période charnière : la figure du Père Noël, importée en partie de traditions anglo-saxonnes et renforcée par la culture commerciale, gagna du terrain sur la vieille habitude française d’offrir des présents au 1er janvier. Les enfants commencèrent à espérer leurs cadeaux le 25 décembre, ce qui finit par reléguer les étrennes à un rôle secondaire.

Les étrennes contemporaines : calendriers et petits billets

Aujourd’hui, la tradition perdure de manière plus discrète, notamment sous forme de calendriers proposés par les pompiers, les éboueurs, les facteurs ou d’autres services de proximité. Chacun, à l’approche de la nouvelle année, vient ou plutôt venait frapper à la porte pour offrir son calendrier en échange d’un petit billet. Cette quête, bien qu’essentiellement pratique, reste la descendante directe de la longue histoire des étrennes. À l’instar des enfants pauvrement vêtus du XIXe siècle, ces corps de métier comptent sur la générosité populaire pour arrondir leurs fins de mois, tout en préservant un échange convivial.

De nos jours, il est d’ailleurs fréquent de voir ces calendriers arriver dès la fin du mois de novembre, preuve que les mœurs évoluent et que la compétition pour solliciter les étrennes s’est accentuée. Mais cet usage garde un esprit bienveillant, rappelant aux habitants qu’il est de bon ton de manifester un merci symbolique aux services qu’on utilise au quotidien.

Du miel déposé dans les mains de ses proches sous l’Empire romain aux mécénats royaux fastueux de la cour de Louis XIV, en passant par les interdictions répétées de la monarchie absolue et de la Révolution, les étrennes ont traversé bien des époques. Leur longévité témoigne de la force d’une coutume qui, au-delà de simples présents, véhicule une symbolique de générosité, de solidarité et de bons vœux. Même si les fêtes de Noël ont fini par supplanter en grande partie ce rôle de distribution de cadeaux, le 1er janvier demeure associé à l’idée d’entamer l’année dans la cordialité et l’espoir.

Les récits de Montpellier au XIXe siècle ou encore l’épisode des somptueux cadeaux de l’ambassade de Siam à Versailles nous montrent combien la coutume pouvait varier selon les classes sociales et les régions. Pourtant, le fil conducteur reste le même : célébrer le passage à l’année nouvelle par un échange de présents, petits ou grands, luxueux ou symboliques.

Aujourd’hui, la coutume survit surtout par le biais des calendriers de fin d’année et de quelques enveloppes glissées aux membres de la famille le jour du Nouvel An. À l’heure du numérique, où les vœux se formulent souvent par message électronique ou sur les réseaux sociaux, l’esprit des étrennes nous rappelle que rien ne remplace totalement un geste concret et chaleureux.

Bonne année à tous et, qui sait, peut-être bonnes étrennes !

Pour aller plus lien, livres et liens

L’Eclair et le Petit Méridional

Nelli René, 1958 .- Le Languedoc et le comté de Foix, le Roussillon .- Paris : Gallimard

Bonnefoy Firmin, 1977 .- Les trois belles filles de Montpellier, les billets du Parage (1974-75-76) .- Montpellier : imprimerie Déhan

“Les étrennes à Versailles sous l’Ancien Régime : des cadeaux royaux“, article du site officiel du château de Versailles dévoilant l’importance de cette pratique à la cour royale au XVIIIe siècle