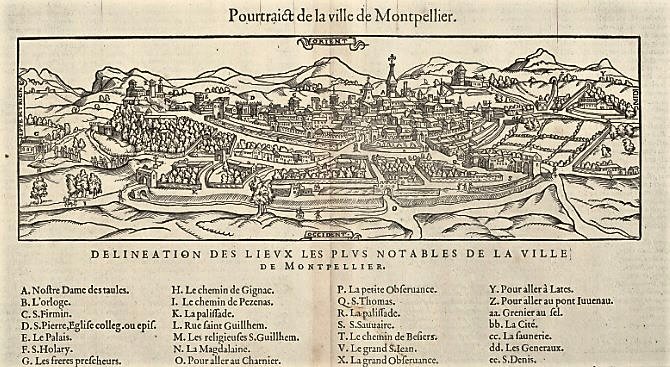

Au cœur du centre historique de Montpellier, se trouvait jadis un édifice religieux profondément lié aux grandes heures de la ville : l’église Notre-Dame-des-Tables.

À la fois sanctuaire vénéré, lieu de passages royaux et point névralgique de l’essor marchand, l’existence même de cette église est aujourd’hui souvent méconnue du grand public, malgré son rôle majeur dans l’histoire montpelliéraine.

Dans cet article, nous plongerons dans les origines tantôt légendaires, tantôt documentées de cette première église Notre-Dame-des-Tables, en explorant les controverses entourant sa fondation, son évolution architecturale et les multiples vocables qu’elle a portés avant de marquer durablement la mémoire collective de la cité.

© Coll. Fabrice Bertrand

Des origines auréolées de légendes

Les hypothèses autour de la naissance de Notre-Dame-des-Tables se mêlent à celles de Montpellier elle-même. La tradition locale situe la fondation de Montpellier à la fin de l’année 985, lorsque le comte de Mauguio concède la terre de Montpellier à Guilhem, considéré comme le premier seigneur de la ville. Toutefois, certains historiens et chroniqueurs anciens ont voulu situer l’émergence d’un premier lieu de culte dès le IXᵉ siècle. Selon cette version, l’évêque Ricuin Iᵉʳ aurait fondé vers 817 un modeste oratoire placé sous le vocable de Sainte-Marie, agrandi ensuite entre 818 et 821 par l’évêque Argemire.

Pourtant, les sources médiévales avérées, comme le Thalamus (recueil de chroniques locales), témoignent que Ricuin Iᵉʳ n’aurait vécu qu’à la fin du Xᵉ siècle. Par ailleurs, la date de 990 est retenue pour la fondation de Montpellier. Dans son ouvrage de référence « Montpellier, monumental », Jean Nougaret insiste de surcroît sur l’impossibilité de faire remonter la construction de ce sanctuaire avant le Xᵉ siècle. Ces contradictions soulignent l’écart entre la légende carolingienne et l’état réel de la recherche historique.

D’autres récits évoquent un ancien temple romain dédié à Vesta qui aurait précédé l’église. Cette hypothèse, défendue au XVIIᵉ siècle par l’historien Gariel, a été jugée suffisamment sérieuse au tout début du XXᵉ siècle pour inciter le directeur des archives départementales, Berthelé, à lancer des fouilles en 1914. Ses recherches n’ont toutefois mis au jour aucun vestige antique, abandonnant définitivement l’idée d’un sanctuaire romain sur ce site.

L’adoption progressive du vocable « Notre-Dame-des-Tables »

Avant de devenir « Notre-Dame-des-Tables », l’église fut d’abord appelée Sainte-Marie, puis Notre-Dame-des-Vœux. La première mention écrite claire de ce sanctuaire date du 10 décembre 1090, lorsque Guilhem V de Montpellier prêta serment de fidélité à l’évêque de Maguelone, Godefroi, et s’engagea à lui restituer plusieurs biens ecclésiastiques, dont l’ecclesia Sanctae Mariae de Montepessulano. À ce stade, l’édifice se trouvait déjà au cœur de la ville médiévale naissante, probablement proche de l’actuelle place Jean-Jaurès.

Le nom Notre-Dame-des-Tables, quant à lui, apparaît pour la première fois dans les archives au début du XIIIᵉ siècle, lors de la prestation de serment du roi Pierre II d’Aragon dans cette église, appelée alors Ecclesia Beatae Mariae de Tabulis. Deux explications principales émergent :

- Les tables de changeurs : Montpellier était à cette époque un important centre commercial du pourtour méditerranéen. Des comptoirs bancaires (ou tables) jouxtaient l’église, où les changeurs exerçaient leur activité. Après les foires, ils prélevaient un « denier du Temple » pour contribuer à l’entretien de l’édifice, témoignant de l’étroite association entre la vie religieuse et le commerce local.

- Les « tables » votives : D’autres historiens attribuent ce vocable à la présence de nombreux tableaux votifs de grande valeur (argent, vermeil, or émaillé) qu’on aurait qualifiés de « tables ». Cette explication, soutenue notamment par Gariel, alimente l’imaginaire autour d’un sanctuaire orné de pièces d’art exceptionnelles.

La première raison — directement liée au dynamisme marchand de Montpellier — est généralement considérée comme la plus vraisemblable. En effet, l’économie florissante de la cité, adossée aux foires régionales et au commerce méditerranéen, a façonné durablement l’identité urbaine. Notre-Dame-des-Tables devint ainsi un symbole de ce foisonnement économique.

L’église Notre-Dame-des-Tables, un lieu de prestige, témoin du rayonnement de Montpellier

Au fil des siècles, Notre-Dame-des-Tables joua un rôle de premier plan dans la vie religieuse et politique de la ville. Outre Pierre II d’Aragon, d’autres personnages illustres, rois ou hauts dignitaires, y marquèrent leur passage. L’église servit régulièrement de cadre pour des actes solennels, comme des serments de fidélité ou des cérémonies officielles. Son prestige fut nourri par la prospérité des marchands et la volonté des seigneurs de Montpellier de renforcer l’image sacrée et hospitalière de la ville.

Les changements architecturaux successifs sont toutefois mal documentés. D’anciennes sources suggèrent qu’elle fut agrandie ou modifiée à plusieurs reprises, au gré des besoins du culte et des donations. Ces travaux d’embellissement offraient une forme de vitrine sociale : plus l’église était somptueuse, plus elle soulignait la puissance de ses bienfaiteurs (guilhems, évêques, changeurs, etc.).

Des épreuves historiques majeures

La splendeur de Notre-Dame-des-Tables n’empêcha pas l’église de subir les contrecoups des crises religieuses et politiques. Les guerres de Religion (1562–1598) entraînèrent de nombreux conflits dans la région. Bien que Montpellier soit un bastion important du protestantisme, la ville subit des affrontements, des saccages et des transformations urbaines successives.

Plus tard, la période révolutionnaire porta un coup fatal à nombre d’édifices religieux. Notre-Dame-des-Tables fut détruite en 1794, comme tant d’autres sanctuaires sacrifiés sur l’autel d’une nouvelle idéologie politique. Des pans entiers de son histoire et de son architecture disparurent alors. Ses vestiges, aujourd’hui quasi invisibles sur le plan urbain, si ce n’est par la trappe qui servait d’entrée au musée d’histoire qui y avait été créé par la volonté de Georges Frêche, font désormais partie de la mémoire collective montpelliéraine.

Héritage et mémoire pour la ville moderne

Bien que l’église Notre-Dame-des-Tables ne subsiste plus comme sanctuaire actif, son nom perdure dans la toponymie et le patrimoine historique de Montpellier puisque l’ancienne église des pères Jésuites, rue du Collège, a récupéré son vocable à la suite du Concordat au début du XIXème siècle.

Sa disparition physique rappelle combien le passé architectural de Montpellier a pu être tour à tour sublimé puis malmené. Les légendes carolingiennes et les hypothétiques origines antiques continuent de fasciner, même si les archives en invalident la plupart. Aujourd’hui, la place Jean-Jaurès, ses commerces et son effervescence quotidienne sont, d’une certaine manière, l’héritière de ce site où commerces et foi vivaient autrefois en étroite symbiose.

Ce passé n’est pas figé : de nombreuses pages de l’histoire de Notre-Dame-des-Tables restent à approfondir. Dans les Carnets de Montpellier, nous y reviendrons prochainement et nous vous invitons à découvrir les prochains articles que nous publierons sur ce thème passionnant.