Située aujourd’hui sur la place Candolle à Montpellier, la statue Le Paradis Perdu est un joyau romantique du XIXᵉ siècle. Née des ciseaux de Jacques Augustin Dieudonné, élève de l’École des Beaux-Arts de Paris, elle s’inspire du poème Paradise Lost de John Milton, traduit par Chateaubriand. Après de longues années d’abandon et plusieurs dégradations, cette sculpture représentant Adam et Ève, entourés de Caïn et Abel, vient de retrouver tout son éclat grâce à une importante restauration. Désormais remise en valeur, Le Paradis Perdu brille à nouveau au cœur du patrimoine culturel montpelliérain.

Le Paradis Perdu… Du verbe à la pierre

“Le Paradis Perdu”… Voilà un très beau thème pour un concours de sculpture durant la Seconde moitié du XIXe siècle, presque un thème pour le grand prix de Rome qui cherchait à célébrer le meilleur sculpteur de l’année.

À l’origine, The Paradise Lost est un poème anglais de la seconde moitié du XVIIe siècle, dû au talent de John Milton et dont la traduction en langue française avait été réalisée par l’immense Chateaubriand lors de son exil de l’autre côté de la Manche.

C’est en 1836 que la France redécouvre cette œuvre monumentale. De nombreux autres poètes avaient, avant le poète français, admiré ce texte qui raconte la vision chrétienne de la naissance de l’homme et rappelle l’intervention de Satan dans l’expulsion d’Adam et Ève du Paradis. Mais ici, le traducteur, Chateaubriand, respecte jusqu’aux souffles les plus saillants du texte original, sanctifie l’inversion des adjectifs de la langue anglaise et refuse d’ajouter des articles tant ce texte est, à ses yeux, “sacré”. Cette proposition de Chateaubriand, littérale, crée — comme bien souvent en France — une vaste polémique, mais assure la célébrité à son texte. Il est dès lors placé au centre du débat intellectuel et tous les arts se saisissent de ce sujet. Parmi ceux-ci, la sculpture.

La naissance de la statue du Paradis perdu

C’est quinze ans plus tard, en 1851, qu’un sculpteur renommé, Jacques Augustin Dieudonné, alors âgé de près de cinquante-six ans, se saisit de cette thématique.

Ce sculpteur est un élève de l’École des Beaux-Arts de Paris, où il a suivi les enseignements des plus grands professeurs, notamment ceux de François-Joseph Bosio. Sous l’égide de ce maître à qui l’on doit notamment la statue d’Henri IV enfant, il remporte en 1819 le second prix de sculpture de Rome pour la gravure de médaille. Il obtient rapidement quelques commandes prestigieuses, notamment la réalisation des bustes de Louis-Philippe et de sa sœur, Madame Adélaïde, mais aussi de statues destinées à être exposées dans le parc de Versailles, au Jardin des Tuileries et à Chantilly.

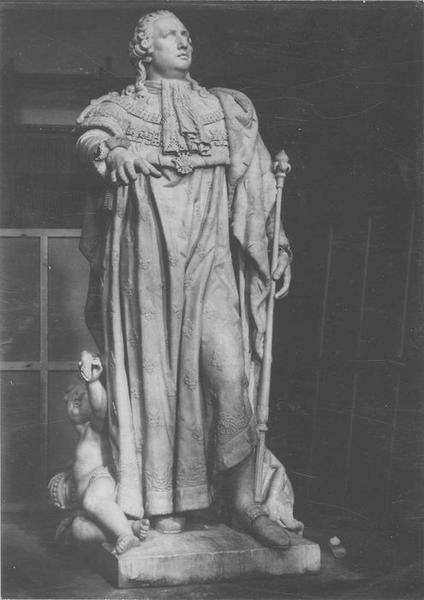

Jacques Augustin Dieudonné choisit de représenter, pour cette statue du Paradis Perdu, une étreinte du couple biblique mythique. Cette œuvre, à la fois romantique et empreinte de mélancolie – composition que Rodin n’aurait pas reniée – évoque la fusion charnelle de ces deux corps. À leurs pieds, il ajoute deux jeunes enfants, Abel et Caïn, blottis l’un contre l’autre. Ils représentent les futures générations à naître, celles qui, les premières, ne connaîtront que la Terre et n’auront accès au Paradis qu’après leurs derniers souffles.

La virtuosité de l’œuvre saisit le public et la presse. L’œuvre est magistrale et l’État, face à une telle représentation, décide d’en faire immédiatement l’acquisition. Mais ce groupe va se faire oublier, même s’il est envoyé lors de l’Exposition universelle de Vienne de 1873 pour représenter le savoir-faire français.

L’installation du Paradis Perdu au Peyrou

En 1879, face au trop grand nombre de statues qui encombrent les réserves des musées parisiens, et notamment celles du Louvre, la statue du Paradis Perdu est attribuée à la ville de Montpellier. Après l’aménagement d’un socle, elle est installée dans le cadre majestueux de la promenade du Peyrou, un lieu symbolique et paisible que l’on peut assimiler au Paradis des Montpelliérains. Ce groupe fait partie d’un don plus important.

Il est accompagné de la sculpture monumentale en plâtre de Jacques Cœur par Préault, qui reproduit celle qui se trouve dans la cour du palais de l’ancien argentier de Charles VII, ainsi que de quelques autres, plus petits, cadeaux.

Hélas, en 1882, un acte de vandalisme vient ternir ce projet idyllique. Le visage d’Adam, et plus particulièrement son nez, est mutilé. Il faut attendre deux ans pour que cet outrage puisse être réparé.

Auguste Baussan, un sculpteur montpelliérain que l’on considère comme le « Michel-Ange local », est chargé de cette restauration.

En 1884, Adam retrouve un nouveau nez. Mais cette greffe délicate ne résiste pas au passage du temps ni aux nouvelles agressions. Le nez disparaît à nouveau et, cette fois-ci, aucune intervention chirurgicale n’est programmée.

Un nouvel exil pour la statue du Paradis Perdu

Pire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les édiles municipaux souhaitent retirer ces quelques groupes qui encombrent, selon leurs propres termes, les parterres de l’ancienne promenade royale du Peyrou. La statue du Paradis Perdu fait évidemment partie du lot. Le XIXe siècle, et plus encore l’art du Second Empire, n’a plus la cote… Il faut la faire disparaître des espaces publics, du moins du regard des esthètes qui fréquentent l’admirable place royale du Peyrou.

C’est ainsi qu’en 1956, la statue est déplacée sur la place Candolle, à proximité de l’Université de Montpellier et de la cathédrale Saint-Pierre, dans un quartier extrêmement populaire. Depuis ce transfert, l’œuvre, un peu décalée dans cet environnement moins valorisant, semble passer inaperçue, reléguée aux marges de l’espace urbain où les étudiants voisins déploient leur esprit carabin. Ève et Adam sont alors affublés d’habits colorés et fantasques. Leurs lèvres sont souvent parées de couleurs criardes.

La restauration du Paradis Perdu

Cet état d’abandon a fortement inquiété les habitants du quartier, en particulier ceux de l’association Les Amoureux de Candolle, soucieux de l’état de la statue, mais aussi les membres du groupe « Montpellier Histoire et Patrimoine », dont les représentants se sont maintes fois adressés à la précédente municipalité pour obtenir cette restauration nécessaire.

Récemment, la situation s’est améliorée. En effet, mandatée par la municipalité, une entreprise arlésienne, La Pierre au Carré, a pris en charge la restauration de cette œuvre, renouant ainsi symboliquement avec son créateur, lui-même originaire d’Arles. Ce projet, mené sous la supervision de Caroline Botbol, restauratrice spécialisée dans la pierre, a permis de réparer une nouvelle fois le nez cassé d’Adam ainsi que quelques doigts abîmés. Un nettoyage minutieux a été effectué, à l’aide de sableuses de bijoutier pour préserver des détails qui, pour la plupart, étaient déjà bien atténués. Parallèlement, les joints et le piédestal disloqué ont été retravaillés à la chaux.

Ce chantier, achevé à temps pour la Fête de la Musique 2024, a coûté 18 000 euros, une somme modeste pour sauverune telle œuvre et qui aurait pu être mise en œuvre depuis plusieurs années.

Désormais réhabilité, Le Paradis perdu retrouve peu à peu l’attention qu’il mérite, gardant discrètement en mémoire les scènes de la vie quotidienne qui l’entourent : des amours étudiantes aux soirées animées.