Aujourd’hui, je vous invite à plonger dans l’histoire fascinante de l’abbaye de Vignogoul, l’un des premiers exemples de l’art gothique dans le Languedoc méridional. Nichée sur le territoire de Pignan, aux abords de la commune de Saint-Georges, cette abbaye, assez discrète recèle des trésors architecturaux et historiques qui méritent toute notre attention.

Les Premières Heures de l’Abbaye de Vignogoul

L’histoire authentifiée de l’abbaye de Vignogoul, initialement connue sous le nom de prieuré Sainte-Marie-Madeleine de Bonlieu, débute vers 1150. C’est à cette époque que Guilhem, seigneur de Pignan, fait une donation de quatre carterées de vignes à l’établissement religieux. Bien que des indices suggèrent l’existence d’une communauté religieuse antérieure sur ce site, c’est cet acte qui marque le point de départ officiel de l’abbaye dans les archives.

Ce premier établissement religieux avait une vocation mixte, accueillant des hommes et des femmes réunis autour d’une chapelle dédiée à Sainte Marie-Madeleine. L’acte de donation mentionne en effet “les habitants et habitantes dudit lieu et à Bernard Reclus leur procureur”, soulignant la présence d’une communauté mixte vivant selon la règle de Saint-Benoît.

L’Affiliation à Cîteaux et l’Âge d’Or de l’Abbaye

Vingt-huit ans plus tard, en 1178, le prieuré entre dans l’obédience de l’ordre de Cîteaux, sous la dépendance de la puissante abbaye de Valmagne. Cette affiliation transforme le prieuré en une abbaye de femmes, vocation qu’il conservera par la suite. La première abbesse connue est Ermengarde, qui sollicite et obtient du pape Alexandre III l’intégration à l’ordre cistercien.

À partir de 1211, l’abbaye prend définitivement le nom de Notre-Dame du Vignogoul. De nouveaux bâtiments sont érigés, reflétant l’essor de la communauté qui attire de plus en plus de religieuses ainsi que de riches donations. Des figures notables se succèdent à sa tête, comme Marguerite Frédol, issue d’une grande famille seigneuriale locale, puis Béatrix d’Assas et enfin Elisabeth d’Alignan, sœur de Benoît d’Alignan, évêque de Marseille. Ce dernier soutient activement l’abbaye, obtenant du pape Innocent IV de nouveaux bénéfices pour assurer son fonctionnement quotidien.

C’est sous leur impulsion que débute la construction de l’église actuelle, un édifice gothique qui conserve toutefois des influences romanes. L’architecture de l’abbaye de Vignogoul est un témoignage précieux du gothique méridional, un style unique dont nous pouvons encore admirer la puissance dans la cathédrale de Montpellier.

La chapelle et son architecture

Une nef unique : témoignage d’une évolution architecturale

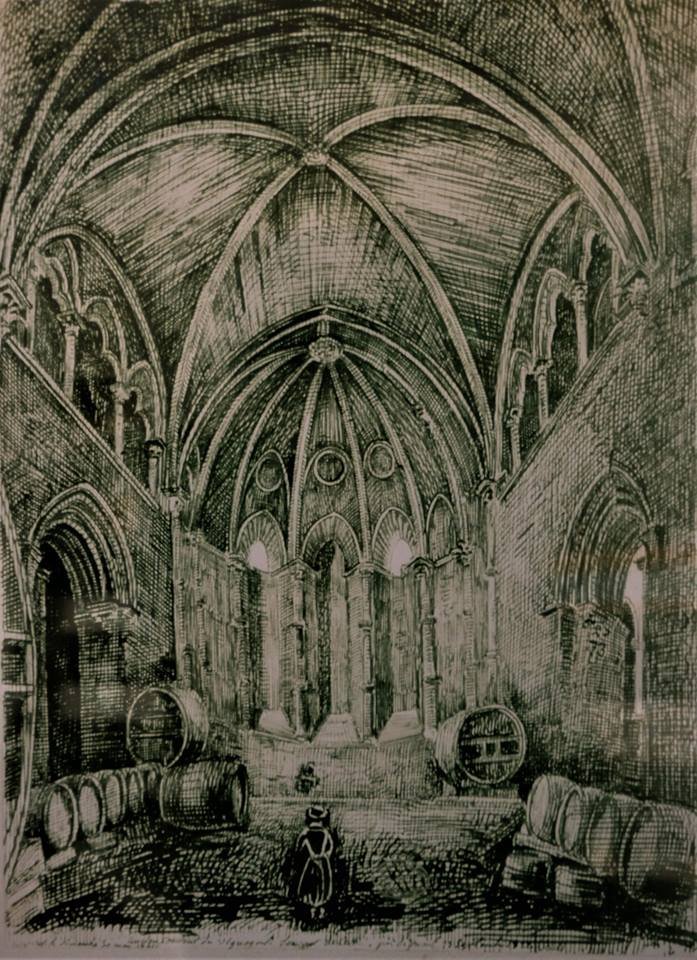

L’abbatiale se distingue par sa nef unique de trois travées, initialement prévue pour être couverte d’une charpente apparente. Cette conception reflète les influences romanes du XIIᵉ siècle. Cependant, au XVᵉ siècle, une transformation majeure intervient : la nef est surélevée et voûtée avec des croisées d’ogives prismatiques reposant sur des culots. Cette modification illustre l’adoption progressive du style gothique, caractérisé par la recherche de verticalité et de lumière.

La nef s’étend sur 32 mètres de longueur, pour une largeur de 8 mètres, et atteint une hauteur de 15 mètres. Ces dimensions confèrent à l’espace une impression de grandeur et de solennité, accentuée par la sobriété de la nef unique, typique du gothique méridional.

Un chœur raffiné : fusion du roman et du gothique

Construit vers 1250, le chœur marque une étape cruciale dans l’évolution architecturale de l’abbaye. Il se compose d’une travée droite voûtée d’ogives, prolongée par une abside à sept pans voûtée. Cette abside est remarquable par sa voûte comportant huit ogives et une lierne rayonnantes à partir d’une clé de voûte ornée de feuillages, symbole de la richesse décorative du gothique.

L’abside est éclairée par trois fenêtres, permettant une diffusion douce de la lumière naturelle, créant une atmosphère propice au recueillement. Un niveau de triforium a été réalisé dans la travée droite du chœur, avec un mur de fond ajouré d’un oculus polylobé. Certains éléments architecturaux suggèrent qu’il était initialement prévu de prolonger ce triforium dans la nef, ce qui aurait accentué la verticalité de l’espace intérieur.

Les chapelles latérales et les détails architecturaux

Flanquant le chœur, deux chapelles latérales forment un faux transept. Réalisées entre 1290 et 1300, elles témoignent de l’agrandissement progressif de l’abbatiale pour répondre aux besoins liturgiques et à l’afflux de fidèles. Ces chapelles ajoutent une dimension cruciforme à l’édifice, sans rompre avec la simplicité de la nef unique.

Deux escaliers à vis permettent d’accéder aux triforiums et aux combles, offrant une circulation fluide entre les différents niveaux de l’église. Ces escaliers sont des éléments caractéristiques de l’architecture gothique, permettant non seulement un accès fonctionnel mais aussi une exploration architecturale de l’espace vertical.

Déclin et Renaissance : Les Vicissitudes de l’Histoire

Malgré sa prospérité initiale, l’abbaye de Vignogoul connaît des difficultés à partir du XIVe siècle. L’afflux de religieuses est tel que l’abbaye ne peut plus subvenir à leurs besoins. La supérieure doit même demander au pape de limiter le nombre de religieuses à quarante.

Les crises du Moyen Âge, comme la peste noire, la guerre de Cent Ans et les pillages des compagnies de routiers, affectent gravement l’abbaye. En 1437, face aux dangers, les religieuses se réfugient à Pignan, à l’abri des remparts. L’abbaye est alors rattachée aux prouillanes de Montpellier, mais cette union est de courte durée.

Au milieu du XVe siècle, Marguerite d’Auriac entreprend de redresser la situation. Elle fait remanier la nef de l’église à partir de 1461 et vend des domaines pour restaurer la richesse passée de l’abbaye. Cependant, les Guerres de Religion du XVIe siècle portent un nouveau coup à l’établissement. Les religieuses sont appelées à aider à la reprise en main de Montpellier, et l’abbaye est progressivement abandonnée. En 1790, à la veille de la Révolution française, il ne reste plus que quatre religieuses.

Vendue comme bien national en 1791, l’abbaye est rachetée par un magistrat de Montpellier. Classée au titre des Monuments Historiques en 1862, elle connaît une nouvelle vie à la fin du XIXe siècle en accueillant à nouveau des religieuses, puis en se transformant en orphelinat de garçons. Aujourd’hui, une association assure sa gestion et son entretien, permettant à ce joyau du patrimoine de continuer à rayonner.

L’abbaye de Vignogoul est plus qu’un simple monument historique ; elle est le reflet de l’histoire mouvementée du Languedoc méditerranéen. Son architecture gothique teintée de nostalgie romane nous raconte une époque où la foi et l’art s’entremêlaient pour donner naissance à des chefs-d’œuvre intemporels. Je ne peux que vous encourager vivement à visiter ce lieu chargé d’histoire, mais toutefois assez peu connu pour ressentir à votre tour la puissance et la sérénité qui s’en dégagent.

Source : Base documentaire du ministère de la Culture, document transmis par Yvon Comte

Bibliographie et liens :

- Arribat Pierre, 1880-1881 .- “Église de l’abbaye du Vignogoul (Commune de Pignan)” in Bulletin de la Société de Saint-Jean, 5e bulletin, années 1879-1880 et 1880-1881, p. 34-38

- Secondy Louis, Nougaret Jean, 1988 .- L’abbaye du Vignogoul .- Brochure éditée par l’Association Culturelle de l’Abbaye de Vignogoul

- Secondy Louis , 2003 .- “Les religieuses au Vignogoul entre 1150 et 1975 in Études héraultaises, n° 33-34, p. 71-83

- Wikipedia : Article sur l’abbaye de Vignogoul

- Site de l’association gestionnaire du site : Association Charles Prévost de Notre-Dame-de-Lenne