Alexandre Grothendieck, montpelliérain d’adoption, occupe une place singulière dans le Panthéon des mathématiciens du XXe siècle. Pour rappeler l’importance de son héritage, le conseil municipal de Montpellier a pris la décision de dénommer le 6 février 2024, le parvis de la faculté des Sciences du nom de cet immense mathématicien qui a su porter loin le nom de Montpellier et de ce territoire languedocien auquel il était fut pendant très longtemps attaché.

Né en 1928 à Berlin, cet esprit brillant, qui s’installe à Montpellier très jeune, a non seulement révolutionné la géométrie algébrique, mais s’est également distingué par son engagement écologique visionnaire. Sa vie, aussi tumultueuse qu’extraordinaire, mérite que l’on s’y attarde, tant elle incarne les tourments et les espoirs d’un siècle marqué par les conflits et les mutations profondes.

Alexandre Grothedieck : Une jeunesse marquée par l’exil et la résilience

Les premières années d’Alexandre Grothendieck sont le reflet des bouleversements qui agitent l’Europe.

Archives personnelles de Johanna Grothendieck

Fils d’un anarchiste ukrainien qui avait attenté à la vie du Tsar et d’une journaliste allemande, tous deux engagés dans la lutte antifasciste, le jeune Alexandre connaît très tôt l’exil. Confié à la famille d’un pasteur luthérien profondément antinazi de la région d’Hambourg, il est envoyé à Paris par train, et peut alors retrouver très furtivement sa famille.

Son père, Sacha Schapiro, est cependant interné au camp du Vernet en Ariège. En 1940, avec sa mère, ils se retrouvent en Lozère, détenus dans le camp de Rieucros, sur les hauteurs de Mende. Dans cette terre du Gévaudan, il est toutefois autorisé à suivre les enseignements du lycée Chaptal à Mende.

A partir de 1942, après le franchissement de la ligne de démarcation par les Allemands, il est caché à Chambon-sur-Lignon, et bénéficie de la protection de la Délégation du Secours Suisse. Au sein du Collège cévenol de cette ville, il passe le baccalauréat. C’est enfin la Libération et il peut enfin retrouver sa mère, avec qui il s’installe dans le sud de la France, et plus précisément dans le voisinage de Montpellier.

Cette expérience précoce de déracinement forge chez lui, l’apatride, une sensibilité aiguë pour la cause des réfugiés et des marginaux.

C’est dans le modeste hameau de Meyrargues, dépendant de Vendargues, à quelques kilomètres de Montpellier, qu’Alexandre Grothendieck trouve refuge avec sa mère.

Dans ce cadre rustique, loin des tumultes du monde, s’éveille son génie mathématique. Vivant de bien peu, tout au plus de la bourse qu’il avait obtenu et de quelques ménages et de quelques travaux agricoles que sa mère faisait, il développe un attrait pour ses semblables, les réfugiés et un engagement fort contre le “délit de solidarité”,

L’ascension fulgurante d’un génie mathématique

L’intelligence hors norme d’Alexandre Grothendieck ne tarde pas à se manifester. Ses travaux en géométrie algébrique, d’une profondeur et d’une originalité stupéfiantes, révolutionnent la discipline. Pendant ses études, il se singularise de ses collègues, fréquentant assez peu les amphithéâtres, préférant la solitude de son bureau où il réalise ses premiers pas dans la recherche scientifique.

Ses professeurs remarquent son acuité scientifique et n’hésitent pas à l’adresser aux meilleurs chercheurs de cette sortie de guerre, qui enseignent à Nancy. Auprès de Jean Dieudonné et Laurent Schwartz, il parvient à résoudre de nombreuses énigmes mathématiques sur lesquelles de nombreux cerveaux avaient chuté. Il rentre alors au CNRS en tant qu’attaché de recherches de 1950 à 1953.

Mais son statut d’apatride l’empêche de pouvoir intégrer l’université française. C’est pour cela qu’il part au Brésil, puis dans les universités de Kansas et de Chicago. En 1956, il revient en France et obtient le titre de directeur de recherches. Mais l’année suivante, le décès de sa mère le plonge dans une profonde dépression qui l’éloigne de ses travaux scientifiques. Il lui faudra une année pour retrouver son bureau et s’engager dans l’achèvement de tous ses travaux.

En reformulant entièrement le langage de cette branche des mathématiques, il ouvre alors des perspectives inédites qui influencent encore aujourd’hui la recherche.

La consécration arrive en 1966 avec l’obtention de la médaille Fields, souvent considérée comme le “prix Nobel des mathématiques”. Cette reconnaissance internationale ne semble pourtant pas l’éblouir outre mesure. Il la refuse, ne souhaitant pas se rendre en URSS par solidarité avec deux écrivains qui avaient été condamnés au Goulag. Vingt-deux ans plus tard, le mathématicien refusera le prestigieux prix Crafoord, manifestant déjà un détachement vis-à-vis des honneurs académiques qui préfigure son futur retrait du monde scientifique.

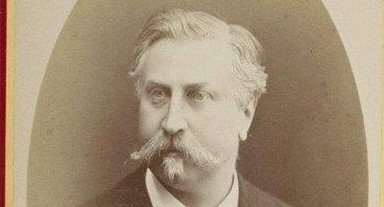

Source : Wikipedia

Alexandre Grothendieck et son engagement politique

Au cours des années 1960 et 1970, Alexandre Grothendieck, alors célébré comme une des plus grandes sommités scientifiques, manifeste un engagement remarquable dans diverses causes politiques et pacifistes. Ainsi, en 1967, dans un geste hautement symbolique, il effectue un déplacement au Viêt Nam afin de dénoncer l’intervention américaine, allant jusqu’à remettre sa prestigieuse médaille Fields au gouvernement nord-vietnamien.

Particulièrement sensible aux événements qui secouent l’Europe, notamment le Printemps de Prague et les manifestations de Mai 68, il prend la décision de quitter l’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) en 1970, manifestant ainsi son opposition au financement militaire partiel de l’institution.

Dans ce contexte d’effervescence intellectuelle et sociale, Grothendieck s’associe à deux éminents mathématiciens, Pierre Samuel et Claude Chevalley, pour fonder le mouvement Survivre et Vivre, une organisation dont la vocation écologiste et antimilitariste reflète les préoccupations de l’époque. Sa demeure devient alors un lieu d’accueil pour de jeunes représentants de la mouvance hippie.

Bien que nommé professeur associé au prestigieux Collège de France en 1971, son mandat ne sera pas reconduit, suite à ses questionnements fondamentaux sur la finalité de la recherche scientifique dans le contexte d’une « crise évolutionniste ».

sur le théorème de Riemann-Roch (1971)

Sa trajectoire personnelle connaît également des bouleversements significatifs lorsque sa rencontre avec Justine Bumby le conduit à se séparer de sa première épouse et à l’établissement d’une communauté dans la région parisienne. En 1973, il obtient une position de professeur à l’université de Montpellier, institution au sein de laquelle il poursuivra son enseignement jusqu’à son départ à la retraite en 1988. Durant cette période, il s’investit dans l’exploration de la contre-culture et accueille la naissance de son fils, prénommé John.

L’année 1977 marque un tournant juridique dans son parcours, lorsqu’il fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir accordé l’hospitalité à un moine bouddhiste dont le visa avait expiré. Face à cette situation, Grothendieck adopte une posture remarquable en assumant pleinement sa responsabilité pour ce qu’il qualifie de « délit d’hospitalité », allant jusqu’à solliciter l’application de la peine maximale en cas de condamnation. Le tribunal prononcera finalement une sentence de six mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une amende. Cet épisode illustre la profondeur de ses convictions et sa volonté de les mettre en pratique, quelles qu’en soient les conséquences personnelles.

Du génie mathématique à l’ermite prophète écologique

La trajectoire d’Alexandre Grothendieck prend un tournant inattendu lorsqu’il s’engage passionnément dans la réflexion écologique. Avec une acuité remarquable, il anticipe les crises environnementales à venir, développant une conscience aiguë des périls qui menacent la planète. Cette préoccupation le conduit à adopter un mode de vie de plus en plus ascétique, en cohérence avec ses convictions.

À partir des années 1990, Alexandre Grothendieck choisit de se retirer progressivement du monde académique. Il s’installe dans le village ariégeois de Lasserre, où il mène une vie d’ermite, réduisant au minimum son impact sur l’environnement. Ce choix radical, qui le conduit à rompre même avec ses propres enfants, témoigne de la cohérence absolue entre ses idées et son mode de vie.

Mais soucieux de l’héritage scientifique qu’il a produit, il demande alors à un de ses confrères, Jean Malgoire, de prendre en charge ses archives personnelles. C’est plus de 28.000 pages que ce collaborateur doit classer. Parmi ces pièces, 18.000 relèvent de façon exclusive des mathématiques, le restant est sa correspondance professionnelle ou privée. Cette masse de feuillets est le résultat d’une abnégation face au travail.

Le 13 novembre 2014, Alexandre Grothendieck s’éteint, laissant derrière lui un héritage intellectuel considérable. Ses manuscrits, intégrés aux collections de la Bibliothèque Nationale de France en 2023, constituent un trésor inestimable pour la communauté scientifique et philosophique.

La vie de Grothendieck, de l’enfant réfugié au mathématicien de génie, puis à l’ermite écologiste, incarne les paradoxes et les aspirations du XXe siècle. Son parcours nous rappelle l’importance de la pensée indépendante, de l’engagement pour ses convictions et de la responsabilité des intellectuels face aux défis de leur époque. En ces temps où les questions environnementales occupent le devant de la scène, la vision prémonitoire de Grothendieck résonne avec une actualité saisissante, faisant de lui non seulement un géant des mathématiques, mais aussi un précurseur de la conscience écologique moderne.

Pour aller plus loin, bibliographie et liens

Durrieu Marie, 2024 .- “Alexandre Grothendieck, légende rebelle des mathématiques“, série de 5 émissions radio de France Culture.

Mauger Charlotte, 2024 .- “Grothendieck, un génie engagé” in Journal du CNRS

2 commentaires

EverardJean

Le village de Lasserre ou Grothenduck a vécu est ariégeois et non aveyronnais

Fabrice Bertrand

Merci pour avoir pris le temps de m’apporter cette précision. Je corrige de suite. Bonne journée à vous.