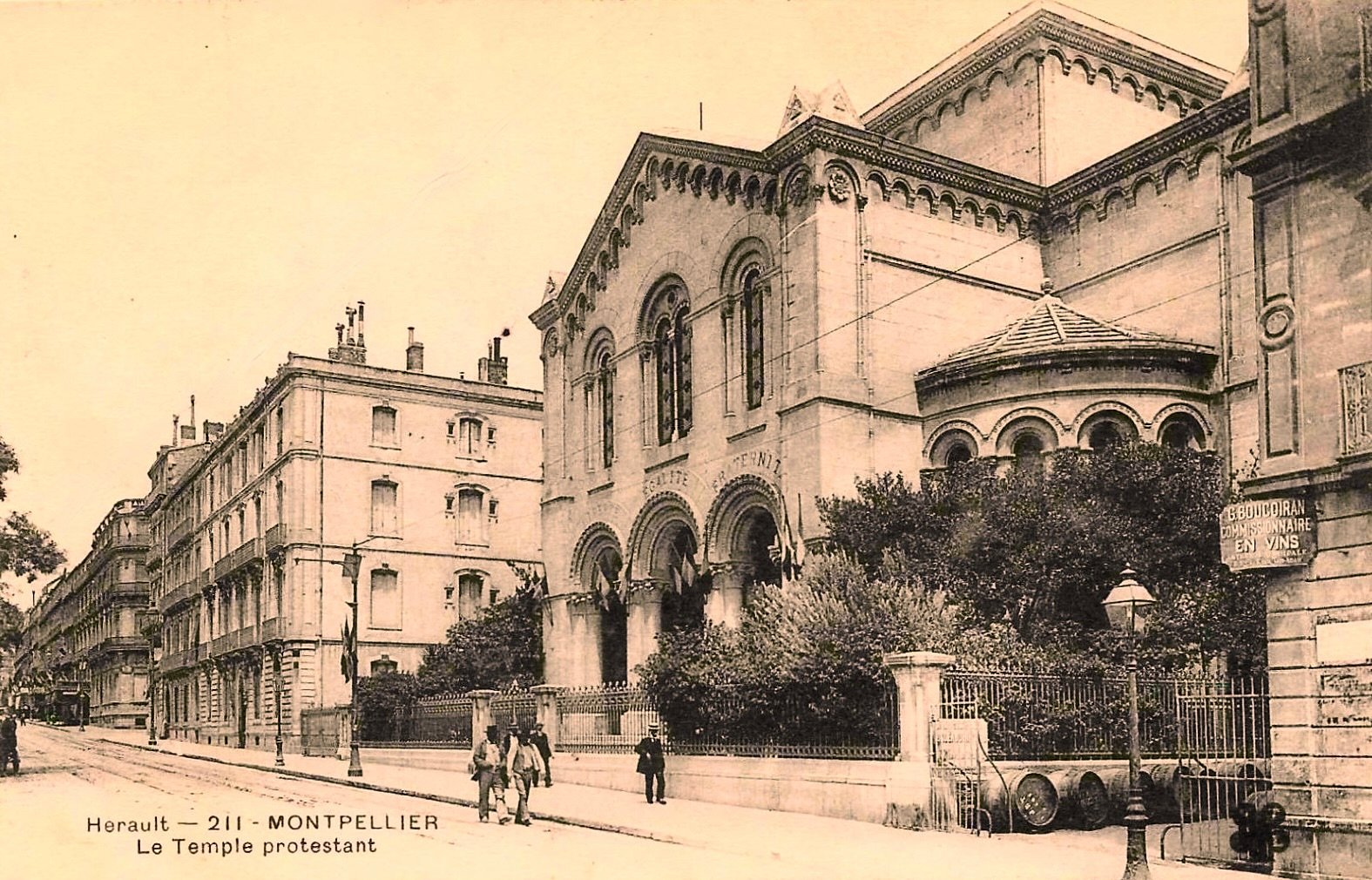

Le temple protestant de la rue Maguelone a été inauguré en 1870. Situé dans le voisinage de la gare et du square Planchon, avec son architecture néo-byzantine particulièrement élégante, il témoigne de l’importance de la communauté protestante montpelliéraine durant le XIXe siècle.

Je vous propose dans cet article de découvrir l’histoire de sa construction.

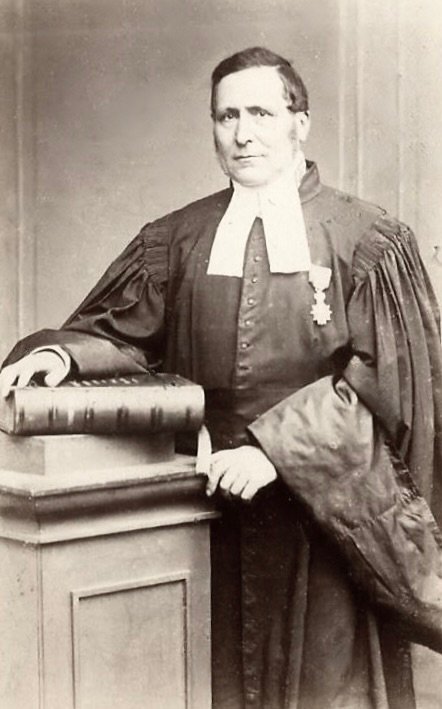

A l’origine du temple de la rue Maguelone : le pasteur Philippe Corbière

Philippe Corbière a 33 ans lorsqu’il s’installe à Montpellier en tant que pasteur suffragant. Cette fonction qui peut sembler subalterne par son qualificatif lui permet en fait d’exercer un ministère pastoral par délégation du pasteur titulaire, et de se s’inscrire dans les pas de son prédécesseur, Honoré Michel, un pasteur qui pendant la Restauration a su entretenir la vigueur de la communauté protestante montpelliéraine.

C’est en 1840, que ce tarnais d’origine, né à Viane le 23 octobre 1807, découvre notre ville. Très rapidement, Philippe Corbière se fait remarquer par son dynamisme et son engagement dans sa nouvelle mission qu’il veut avant tout portée sur l’éducation des jeunes protestants, retrouvant ainsi la tradition de cette religion basée sur l’étude du Livre.

Sous notre climat montpelliérain, cet ancien élève de Montauban publie un “Essai d’un guide de l’instruction chrétienne”, en 1843, et, sept ans plus tard, un autre ouvrage qui témoigne de sa réflexion politique et sociale auquel il a donné un nom révélateur de sa pensée, “De la réorganisation de la société par le rétablissement des idées morales”.

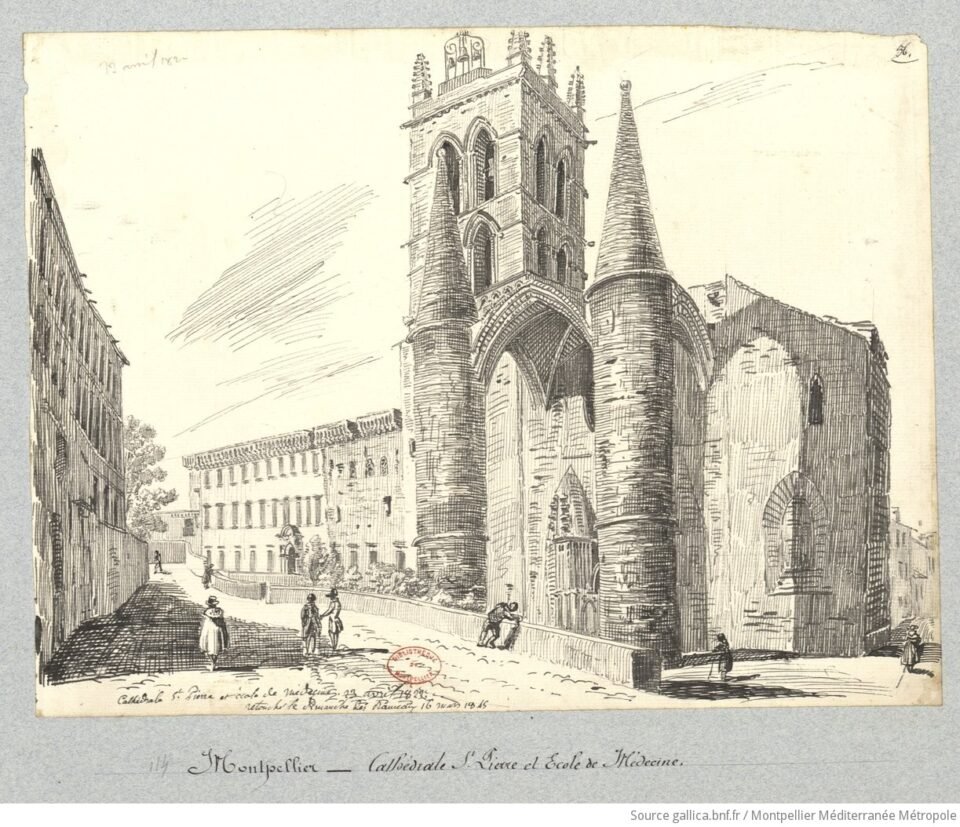

Lorsqu’il arrive à Montpellier en 1840, il découvre le temple dans lequel il est appelé à servir la communauté protestante. Il s’agit d’une ancienne chapelle du couvent des Cordeliers, qui est située au bas de la rue de Verdun. Cet édifice a été acheté en 1803, le 20 novembre. Cependant, la communauté des fidèles y est à l’étroit. Elle a gagné près de 1000 membres depuis cette acquisition durant l’Empire et même si quelques aménagements ont pu être réalisés, le temple n’est plus à la hauteur de la puissance et du dynamisme de la communauté protestante montpelliéraine.

Pendant la Seconde République, vers 1849/1850, le conseil presbytéral présidé par Honoré Michel, s’interroge sur les possibilités de la construction d’un nouveau temple. Cette démarche met du temps à se formuler, même si la communauté protestante est puissante. Il faut en effet réunir l’argent par souscription, trouver l’emplacement, et surtout définir un projet.

C’est la nouvelle mission de Philippe Corbière qui depuis 1841, le 22 mai est devenu le beau-fils d’Honoré Michel, puisqu’il a épousé sa fille, Adeline Isabelle Pauline Michel.

Le 3 avril 1852, il est nommé pasteur titulaire de l’église protestante de Montpellier et prend à la suite de son beau-père, la présidence du consistoire. Il se passionne alors pour l’oeuvre éducative, et publie de nombreux ouvrages, dont un, publié en 1861, est aujourd’hui encore très apprécié des historiens : “Histoire de l’église réformée de Montpellier, depuis son origine jusqu’à nos jours”.

L’année suivante, en 1862, il rédige le programme du “Concours pour la construction d’un temple protestant à Montpellier” et aux côtés de notables montpelliérains, David-Jules Pagezy, tout particulièrement, il sélectionne le projet des architectes Bouwens et Estibot, un projet dont nous vous avons déjà parlé dans une précédente publication.

La construction du temple protestant sur la rue Maguelone

Cette carte postale qui date des années postérieures à 1905, ainsi qu’en témoigne l’inscription “Liberté Egalité Fraternité” sur la façade du temple protestant, et qui représente le développement de la rue Maguelone jusqu’à la place de la Comédie, nous permet de raconter une partie de l’histoire de ce quartier et de mieux comprendre l’importance de la religion protestante à Montpellier en cette fin du XIXème siècle.

Les futailles qui peuvent être distinguées dans la première cour, nous rappellent la prépondérance de l’activité viticole à Montpellier qui fut à l’origine du grand dynamisme de notre ville durant le XIXème siècle. Cet essor économique a été permis par la création de la deuxième ligne de chemin de fer de France, reliant Montpellier à Sète et qui montrait le caractère novateur des élites économiques montpelliéraines. En reliant la ville de Montpellier à son port en quelques dizaines de minutes, les négociants assuraient à leur ville une place majeure dans cette organisation nationale du commerce du vin.

Il est tout à fait normal que dans ce quartier, dans ce voisinage de la seconde gare de Montpellier, on puisse distinguer des transporteurs spécialisés dans ce domaine. La plaque nous informe que l’un d’entre eux, sur lequel nous reviendrons plus tard, dans une prochaine publication, M. G. Boucoiran, y était installé.

Ensuite, en remontant vers la place de la Comédie, on rencontre le temple protestant, qui rappelle la puissance de la communauté protestante dans la cité. Dans cette seconde moitié du XIXème siècle, en 1862 précisément, on compte un peu plus de 3.000 habitants à Montpellier, soit près de 7% de la population locale. Mais leur dynamisme économique n’est pas en rapport avec leur importance numérique. Loin de là ! Anne-Marie Rames, dans ses travaux, estime qu’ils représentent près de la moitié de l’économie locale. Maires et présidents de la chambre de commerce sont alors protestants.

Minoritaire dans une ville qui comptent environ 52.000 habitants, la communauté protestante se met en quête d’un terrain assez vaste pour installer son temple. Mais elle souhaite également pouvoir y construire dans son voisinage immédiat leurs deux écoles pour chacun des sexes, le logement du desservant et divers établissements charitables.

C’est alors que leurs intérêts croisent ceux de la municipalité alors dirigée par le maire protestant, David-Jules Pagezy, qui applique depuis sa nomination par l’Empereur en 1852, un vaste projet de reprise en main de l’urbanisme montpelliérain, à l’imitation de celui développé par le célèbre baron Haussmann à Paris. Il convient d’ailleurs de rappeler que le maire était également membre du conseil presbytéral de l’église protestante de Montpellier.

C’est donc de façon logique que sur cette rue nouvellement ouverte, en face du square du débarcadère qui deviendra quelque vingt ans plus tard le square Planchon, les protestants achètent un vaste terrain. Cette artère, qui est reliée à la place de la Comédie et à la rue de la Loge, est appelée à devenir un des axes les plus passants de la ville de Montpellier.

Deux souscriptions sont lancées auprès de la communauté, l’ancien temple qui depuis 1803 est installé dans les locaux de l’église des Cordeliers, rue de Verdun, est vendu. Avec l’aide de l’Etat et plus particulièrement du ministère de l’Intérieur et des cultes, près de 250.000 francs peuvent être réunis et permettent enfin de donner aux protestants une nouvelle maison.

C’est en 1862 que le conseil presbytéral lance un concours d’architecture. Quarante-deux architectes envoient leurs projets.

Les dessins du néerlandais William Bouwens et Francisque Estibot sont retenus. Mais ces projets sont trop coûteux et dépassent les budgets de construction prévus à hauteur de 200.000 francs.

C’est dans ce contexte que l’architecte montpelliérain Louis Corvetto, protestant lui aussi, membre du comité de sélection, propose son intervention et s’engage à suivre gratuitement l’édification du temple. En 1870, le 18 mars, ce temple peut être enfin inauguré, et marquer jusqu’à aujourd’hui la puissance de la Haute Société Protestante montpelliéraine de cette fin du XIXème siècle.