En trois épisodes qui seront publiés ces prochains jours, je vais vous présenter une révolte des montpelliérains contre leur seigneur Jacques Ier d’Aragon qui débuta en 1252 ; une de ces nombreuses révoltes qui ont émaillé la période médiévale et qui témoignaient du caractère fier et rebelle des habitants de cette riche cité qui bien souvent, ont cherché à s’affranchir de l’autorité de leur seigneur.

En l’an de grâce 1252, les montpelliérains, ces “fières âmes du Sud”, osèrent se dresser contre leur seigneur, Jacques d’Aragon, celui-là même dont les annales de l’Histoire ont daigné perpétuer le souvenir sous le glorieux nom de “Jacques le Conquérant”.

L’éloignement prolongé de ce célèbre et puissant suzerain, durant de nombreuses années, avait laissé à ses vassaux languedociens le loisir de concevoir l’idée qu’ils pouvaient se passer de sa tutelle. Ils avaient ainsi imaginé pouvoir conquérir, aux dépens de sa prééminence, une plus grande autonomie et une liberté accrue.

Il va sans dire que ces postures transgressaient les intérêts de leur suzerain. Celui-ci se trouva contraint, face à ce principe de liberté que ses sujets lui imposaient, de chercher à rétablir son autorité. En cette entreprise, il se heurta à une vaste fraction de la communauté, sous la direction éclairée des consuls qui s’appuyait sur un corps de juristes chevronnés et qui comptait parmi les plus prestigieux de France.

Comme il est de coutume en pareilles circonstances, ce sont bien souvent les enjeux financiers qui déclenchent les réactions les plus véhémentes. Le roi-seigneur, ou le seigneur-roi, ne devait en aucune manière être tenu informé, ou peut-être se berçait-il de l’illusion de ramener à une juste mesure – celle de l’infériorité – ce peuple montpelliérain au milieu duquel il était né.

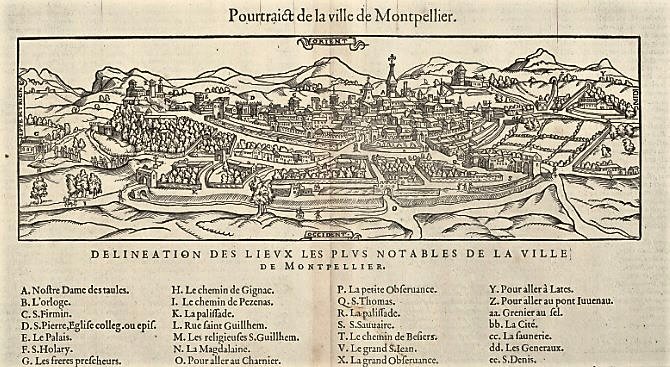

Jacques Ier d’Aragon décida de s’attaquer ainsi aux péages de Lattes, là où une redevance nommée “la maille de Lattes”, consistant en la perception d’une obole pour chaque livre de marchandises entrant ou sortant du port de Lattes, était de longue date perçue par les Consuls de Mer, dans le dessein d’assurer l’entretien de la voie menant de Montpellier à son port. Cette imposition servait également à financer l’entretien du Lez, des graus, et parfois même à armer une troupe chargée de repousser les pirates, principalement maures, qui ne dédaignaient point de perpétrer leurs incursions sur les rivages montpelliérains.

Attaqués dans leurs droits et dans leurs prérogatives ancestrales, les habitants de Montpellier n’hésitèrent pas à se soulever. Ils firent sonner la cloche de Notre-Dame-des-Tables, le lendemain même du jour de l’Epiphanie. Le peuple appelé se réunit en armesdevant l’hôtel de ville, prêt à se défendre contre ce scélérat de seigneur qui enfreignait les règlements communautaires.

Les consuls décidèrent de dépêcher une équipée de bourgeois montpelliérains pour procéder par eux-mêmes à la collecte des oboles, et empêcher leur seigneur d’opérer son prélèvement illicite.

Débute alors une violente opposition entre les montpelliérains et leur seigneur-roi qui enjoignit les consuls à se présenter devant lui à Barcelone. Mais les montpelliérains ne l’entendaient pas de cette oreille